patchCROP ist eine von drei großen Forschungsinfrastrukturen, die das ZALF gemeinsam mit wissenschaftlichen Partnereinrichtungen innerhalb und außerhalb der Leibniz-Gemeinschaft betreibt. Dabei wird in patchCROP ein multidisziplinärer, experimenteller Ansatz für ein multifunktionales und nachhaltiges Anbausystem verfolgt, welcher im Kontext der

Reallaborforschung entwickelt wurde. Das Landschaftslabor patchCROP dient als Plattform für die Untersuchungen von abiotischen und biotischen Effekten und Interaktionen neu angelegter, kleinstrukturierter Feldeinheiten und insbesondere auf die Flächenheterogenität abgestimmter Fruchtfolgen und Bewirtschaftung. Hier agiert patchCROP auch als Anwendungsfall innerhalb der ZALF Reallabore. Die gemeinsame Forschung und Entwicklung in landwirtschaftlichen Reallaboren im Landschaftskontext stellt einen neuen und modernen Forschungsmodus dar, um zentrale Handlungsfelder der Landwirtschaft zwischen Wissenschaft, Praxis und anderen Akteuren voranzutreiben. Diese Effekte und Prozesse auf Landschaftsebene werden in diesem neuen, innovativen Landschaftslabor in einem interdisziplinären Team, mithilfe innovativer Technologien und Methoden zur Datenverarbeitung- und Auswertung, sowie im engen Verbund mit der landwirtschaftlichen Praxis seit 2020 untersucht.

patchCROP Flyer: Ein Landschaftslabor für mehr Vielfalt in der Landwirtschaft patchCROP Flyer: Ein Landschaftslabor für mehr Vielfalt in der Landwirtschaft

patchCROP flyer: A landscape laboratory for more diversity in agricultural landscapes patchCROP flyer: A landscape laboratory for more diversity in agricultural landscapes

News

29.01.2025 Das diesjährige patchCROP Milestone Seminar wird am Donnerstag, den 13. Februar 2025, ab 10:00 Uhr im Konferenzsaal / Haus 4 am ZALF stattfinden.

Mit drei Vorträgen (in deutscher Sprache) werden zu Beginn Projekte vorgestellt, die die Gesamtbreite von patchCROP veranschaulichen. Anschließend werden spezifische Fragen und Ergebnisse aus zwei aktuellen Doktorarbeiten vorgetragen (in englischer Sprache).

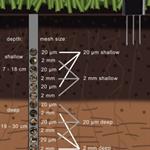

27.09.2024 Boris Kramaric hat erfolgreich seine Masterarbeit im Studiengang Produkt- und Qualitätsmanagement in Landwirtschaft und Gartenbau an der Humboldt-Universität zu Berlin abgeschlossen. Seine Forschung widmete sich dem Thema "Decomposition of maize and soybean crop residue in sandy soil: impacts of soil depth and mesofauna on decomposition rate". Die Zersetzung von Ernterückständen spielt eine entscheidende Rolle für die Nährstoffkreisläufe und die Bodenfruchtbarkeit und. Herr Kramaric untersuchte im Rahmen seiner Studie den Abbau von Mais- und Sojabohnenernteresten im PatchCROP-Landschaftslabor über einen Zeitraum von sechs Monaten. Dabei analysierte er den Einfluss der Bodentiefe sowie der Mikro- und Mesofauna mithilfe eines Mini-Container-Systems, das unterschiedliche Zersetzungsbedingungen simulierte. Die Ergebnisse zeigen, dass Erntereste in geringerer Bodentiefe schneller abgebaut werden, insbesondere wenn die Mesofauna beteiligt ist. Zudem wurde deutlich, dass der Kohlenstoff-Stickstoff-Gehalt der Ernterückstände einen maßgeblichen Einfluss auf die Abbaurate unter gemäßigten Klimabedingungen hat.  23.07.2024 Der Auftakt der diesjährigen Ernte kam witterungsbedingt etwas stockend in Gang, profitierte dann aber von guten Bedingungen. Innerhalb von zwei Wochen wurden nach Raps und Gerste nun auch Roggen, Weizen, Hafer und Lupine eingebracht. Trotz einer, für diesen Standort, sehr guten Wasserverfügbarkeit im Frühjahr, blieben die Erträge der Winterkulturen hinter den Erwartungen zurück. Verantwortlich dafür waren unter anderem die ausgeprägten Temperaturschwankungen während der Hauptvegetationsphase.

Für die kommenden Monate richtet sich der Fokus auf die verbliebenen Sommerkulturen Sonnenblume, Soja und Mais, die bisher von einer reichhaltigen und konstanten Niederschlagsverteilung profitieren konnten. Nach einer störungsfreien Phase der Jugendentwicklung haben sich flächendeckend sehr gute Bestände etabliert. Wir hoffen nun auf eine weiterhin günstige Versorgung mit Regen sowie viele Sonnenstunden für die restliche Vegetation. Für die Abreife der wärmeliebenden und spätreifenden Kulturen Soja und Mais ist aber auch ein heißer und trockener Spätsommer wünschenswert. Das Potential für eine überdurchschnittliche Ernte ist vorhanden, es bleibt weiterhin spannend! 27.02.2024 Ein buntes Programm aus Vorträgen, Podiumsdiskussion und Felddemonstrationen sowie spannende

Gäste laden zur Diskussion über Forschungsbedarf in den Bereichen Robotik und Digitalisierung in

der Landwirtschaft ein.

Termin: 30.04.2024, 9:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Ort: Landschaftslabor patchCROP, Buchholzer Straße 4, 15518 Steinhöfel / Tempelberg

01.02.2024 Am 29. Januar fand das patchCROP Milestone Seminar 2024 als Präsenzveranstaltung, mit Option der virtuellen Teilnahme, am ZALF statt. In fünf Vorträgen wurden den gut 30 Teilnehmern im Saal sowie dem ebenso großen Online-Auditorium neueste Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Arbeit vorgestellt. Den Referaten schloss sich eine Posterpräsentation zu weiteren spezifischen Projektfragen an, die im Saal neben konkreten Themen auch den Rahmen für intensive Gespräche bot. 23.10.2023 Sandra Thiem hat, im Institut für Agrar- und Ernährungswissenschaften (Professur für Allgemeinen Pflanzenbau und Ökologischen Landbau) der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, mit sehr gutem Erfolg ihre Masterarbeit abgeschlossen. Die wissenschaftliche Fragestellung zielte auf die Effekte der diversifizierten Landnutzung auf die Beikrautflora im patchCrop-Experiment ab. Anhand von Vegetationsaufnahmen auf den Patches und den Referenzflächen wurden diese Effekte untersucht. Hierbei wurde auf Zentrums- und Randeffekte, Fruchtarten-Effekte und Effekte zwischen patchCrop-Fläche und Referenzflächen eingegangen. 18.07.2023 Mit dem FarmDroid FD20 wird bald ein weiterer Roboter auf den Feldern von patchCROP zum Einsatz kommen. Das Modell des dänischen Herstellers soll die Aussaat und mechanische Beikrautregulierung von Raps übernehmen. Daneben werden weitere Anwendungsmöglichkeiten untersucht. 17.07.2023 Am 17.07.2023 ist während der Roggenernte auf dem patchCROP Versuchsschlag in Tempelberg ein Feuer ausgebrochen. Aufgrund der bestehenden Windverhältnisse konnte sich der Brand in kurzer Zeit über die Stoppeln ausbreiten, auch benachbarte Feldränder und Strukturen waren betroffen. Insgesamt sind ca. 11 ha Stoppelfläche verbrannt. Der Schaden an der Versuchsinfrastruktur ist glücklicherweise gering ausgefallen, so sind ein Winterroggenpatch sowie ein darin aufgestellter Bodenfeuchtesensor dem Brand zum Opfer gefallen.

Durch den engagierten Einsatz des Personals der Komturei Lietzen und vieler örtlicher Feuerwehren konnte das Feuer in kurzer Zeit unter Kontrolle gebracht werden. Wir bedanken uns herzlich für deren Einsatz! Als begrünte, natürliche „Brandschutzschneisen“ halfen die Blühstreifen mit bei der Eindämmung des Brandes.

News Archiv

|